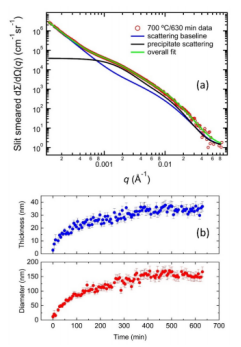

我們構(gòu)建了一個散射模型來描述基于這些觀察的散射數(shù)據(jù),如圖 7a 所示。以原位實驗 630 分鐘采集的 USAXS 數(shù)據(jù)為例,該模型由兩個部分組成。第一個分量是散射基線,它是在熱處理前在室溫下在相同的樣品體積上獲得的。第二個分量代表源自 δ 相沉淀物的過度散射。如前所述 [21],我們使用類似于具有兩個散射級別的統(tǒng)一小角度散射方法的分析方法描述了這種過度散射 [48]。總之,這個雙分量模型通過整個數(shù)據(jù)序列很好地描述了原位 SAXS 數(shù)據(jù)。

圖 7. (a) 本工作中使用的 SAXS 模型的說明。 數(shù)據(jù)是在 700°C 的熱處理過程中在 630 分鐘時獲得的。 超調(diào)散射包括兩部分:(1) 散射基線和 (2) δ 相沉淀的過度散射。 (b) δ相沉淀物的平均直徑(主要尺寸)和厚度(次要尺寸)隨時間的演變。

圖 7b 顯示了 700°C 時δ 相沉淀物的平均厚度(小尺寸)和直徑(大尺寸)隨時間的演變。厚度和直徑表現(xiàn)出類似的趨勢,最初快速增加,然后逐漸增加。熱處理結(jié)束時,平均厚度和直徑分別為 34 ± 2 nm 和 154 ± 7 nm。這些值明顯小于在 870°C 下 10 小時后從 AM IN625 獲得的值,其中平均厚度和直徑分別為 52 ± 5 nm 和 961 ± 94 nm [21],再次表明在700℃。在典型的殘余應(yīng)力熱處理的背景下,在 870°C 下熱處理一小時后,平均厚度和直徑分別為 45 ± 4 nm 和 424 ± 40 nm [21];在 800 °C 下進行兩小時熱處理后,平均厚度和直徑(取決于構(gòu)建條件)分別介于 61 nm 至 77 nm 和 416 nm 至 634 nm 之間 [24]。換句話說,在 700°C 下進行長達 10 小時的應(yīng)力消除熱處理會導(dǎo)致 δ 相沉淀物明顯小于 AM 625 典型殘余應(yīng)力熱處理過程中產(chǎn)生的沉淀物。

值得注意的是,在 870°C 觀察到的 δ 相析出物的連續(xù)粗化在 700°C 時并不明顯,這表明在 700°C 下對顯著粗化的穩(wěn)定性,這可能是由于由彈性能提供的穩(wěn)定性。被沉淀物包圍的應(yīng)變場 [49]。在 700 °C 的長時間熱處理過程中,δ 相析出物的有限生長是很重要的,因為過度生長的 δ 相導(dǎo)致斷裂應(yīng)變降低 [50]。此外,最近的一項綜述表明,在 700°C 下直接時效 24 小時也導(dǎo)致 AM IN625 的最高 UTS (1222 MPa) 和屈服強度 (1012 MPa),表明較小沉淀物的形成有助于提高機械性能。強度 [51]。

與先前報道的 800°C 和 870°C 動力學(xué)相比,我們觀察到 AM IN625 中 700°C δ 相沉淀的析出速度明顯更慢。為了使我們的觀察合理化,我們使用熱力學(xué)計算來了解沉淀動力學(xué)。

在我們的模擬中,我們假設(shè)所有的析出物都是球形的。我們還假設(shè)成核發(fā)生在位錯上,因為預(yù)先存在的界面有助于降低成核的表面能壘[52]。在 AM 加工過程中,由局部極端加熱和冷卻條件引起的壓縮拉伸殘余應(yīng)力循環(huán)導(dǎo)致局部位錯密度的不均勻分布 [53]。與之前的工作 [33] 一致,我們假設(shè)位錯密度為 ≈5 × 1011 m-2 。該位錯密度對應(yīng)于≈1021 m-3 的成核位點密度。對于析出模擬,我們考慮了 δ、γ 00、MC 碳化物、μ 和 σ 析出物,基體相為 γ。我們假設(shè) γ/γ 00 、γ/δ、γ/MC、γ/μ、和 γ/σ 界面,分別。關(guān)于模擬的更多細節(jié)可以在別處找到[33]。

由于微觀偏析,相鄰枝晶間區(qū)域之間的成分不均勻。先前的 SEM 測量表明,制造的 AM IN625 的二次枝晶臂間距約為 300 nm [19]。 DICTRA 模擬表明,微偏析被限制在距枝晶間中心約 20 nm 的范圍內(nèi) [33]。換句話說,平均成分代表重新分布的成分的良好近似。

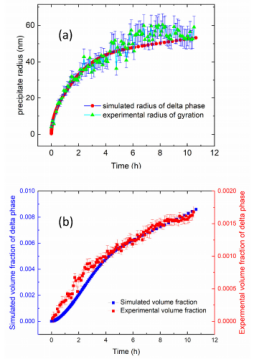

圖 8. (a) δ 相沉淀物在 700 °C 下計算(模擬)半徑和實驗平均回轉(zhuǎn)半徑之間的比較,作為退火時間的函數(shù)。 在這里,我們?yōu)槟M的析出物假設(shè)了球形形態(tài)。 因此,我們根據(jù)圖 7b 中報告的實驗值計算了血小板 δ 相沉淀物的回轉(zhuǎn)半徑。 (b) δ 相在 700 °C 時的計算和實驗體積分數(shù)作為時間的函數(shù)的比較。

圖 8 顯示了實驗結(jié)果與標(biāo)稱成分的 TC-PRISMA 預(yù)測之間的比較。由于我們在模擬中假設(shè)沉淀物為球形,因此我們將觀察到的片晶尺寸轉(zhuǎn)換為回轉(zhuǎn)半徑 (Rg) 以進行直接比較,如下 Rg2 = R2/2 + D2/12,其中 R 和 D 代表直徑和厚度分別如圖 7b 所示。圖 8a 顯示模型預(yù)測的半徑和有效測量的 Rg 遵循與模擬半徑相似的動力學(xué)趨勢 略小于實驗值,如 Rg 所反映。當(dāng)我們用調(diào)整到富集枝晶間區(qū)域的成分模擬沉淀反應(yīng)時,我們的模擬預(yù)測具有相似動力學(xué)時間尺度的稍大的沉淀物。因此,預(yù)計與枝晶間區(qū)域和枝晶相關(guān)的模擬沉淀半徑的加權(quán)平均值更接近實驗值。圖 8b 顯示了模擬的時間相關(guān)體積分數(shù)和實驗體積分數(shù),按照之前詳細的協(xié)議獲得,具有類似的趨勢,只是實驗值小了約 5 倍。這種差異與先前報道的在 800°C 和 870°C 下獲得的結(jié)果相似。有幾個因素可能導(dǎo)致數(shù)量上的差異,包括析出物的假定球形幾何形狀、位錯密度和界面能的溫度依賴性。盡管有這些保留,考慮到模擬的近似性質(zhì),我們的結(jié)果仍然代表模擬和實驗之間的良好一致性。

4。結(jié)論

在這項工作中,我們對使用 L-PBF 制造的 AM IN625 合金在 700°C 熱處理過程中的析出動力學(xué)進行了詳細分析。盡管之前報道的 800°C 和 870°C 殘余應(yīng)力熱處理可以有效降低殘余應(yīng)力,但它們會導(dǎo)致形成大量體積分數(shù)的大 δ 相析出物,為需要良好延展性、斷裂韌性、和耐腐蝕性。我們的非原位 SEM 數(shù)據(jù)表明,與 800°C 相比,700°C 的熱處理導(dǎo)致 δ 相沉淀的析出顯著更慢。原位同步加速器 XRD 數(shù)據(jù)表明,δ 相是 700 攝氏度時唯一可觀察到的沉淀相。 FCC 基體和 δ 相的瞬態(tài)晶格參數(shù)表明 FCC 晶胞不斷收縮,δ 相晶胞不斷膨脹,這與 Nb 和 Mo 從基體相緩慢擴散到δ 相。原位 SAXS 結(jié)果表明,與 800°C 和 870°C 相比,δ 相沉淀物的形態(tài)演變在 700°C 下表現(xiàn)不同。片晶δ相沉淀物的主要尺寸在 700°C 下 10.5 小時后達到穩(wěn)定值 154 ± 7 nm,這與在 870°C 下 10 小時后持續(xù)增加的主要尺寸達到 961 ± 94 nm 形成對比。在殘余應(yīng)力熱處理的背景下,在 700°C 下進行長達 10 小時的應(yīng)力消除熱處理會導(dǎo)致 δ 相沉淀物(主要尺寸 ≈150 nm)顯著小于 AM 的典型殘余應(yīng)力熱處理過程中產(chǎn)生的沉淀物625(在 870°C 下一小時或在 800°C 下兩小時后,主要尺寸≈500 nm)。我們還將實驗結(jié)果與基于 TC-PRISMA 的降水模擬進行了比較。模擬捕獲了沉淀動力學(xué)的總體趨勢,觀察到的和模擬的沉淀尺寸之間具有良好的一致性。模擬高估了析出物的體積分數(shù),這可能是由于析出物的假定球形幾何形狀、位錯密度的影響以及界面能的任何溫度依賴性等因素造成的。總的來說,這項工作明確地確定了 AM IN625 在 700 oC 下的 δ 相沉淀動力學(xué)比在 800 oC 或 870 oC 下顯著慢,這是通常用于消除殘余應(yīng)力的溫度,并且這項工作還提供了嚴格的微觀結(jié)構(gòu)探索 AM IN625 的低溫應(yīng)力消除熱處理的可行性所需的動力學(xué)數(shù)據(jù)。